C U R R E N T

HANS PETER STARK

Szenen zu Leonardos Salvator Mundi 2022/25

paintings

20/09 - 31/10/2025

Opening Reception: Saturday, 20 September 2025, from 11 am - 8 pm

Hans-Peter Stark zitiert in monumentalen Triptycha das ikonische Motiv des Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Sowohl das Triptychon als auch der Salvator Mundi verweisen auf die Trinität und

bilden für HP Stark den thematischen Rahmen seiner zeitgenössischen narrativen Szenen. Im ersten Triptychon erscheint Christus mehrfach, jeweils vergrößert auf jeder Bildtafel; im zweiten steht

Leonardos Salvator Mundi im Zentrum und wird von aktuellen Szenen umgeben, die gesellschaftliche Themen wie Überwachung, urbane Transformation und digitale Medien aufgreifen. HP Stark arbeitet

mit zeichenhafter, dynamischer Linienführung und betont symbolhafte Elemente, wodurch die Spannung zwischen historischen und gegenwärtigen Bildwelten hervorgehoben wird.

Seit dem Mittelalter prägt das Triptychon die religiöse Kunst und wurde von Künstlern wie Francis Bacon, Ai Weiwei und Damien Hirst genutzt, um gesellschaftliche Umbrüche zu reflektieren.

Leonardos Salvator Mundi setzte innovative Maßstäbe in Lichtführung und Symbolik: Die Kristallkugel verweist auf Reinheit, göttliche Gegenwart, Wissenschaft und Transzendenz. Martin Kemp

beschreibt das Werk als von „uncanny strangeness“ und einer Präsenz geprägt, die über das Sichtbare hinausweist: 'It is the ultimate painting. It is the Mona Lisa experience – you feel a

presence, a sense of enigma, as if she is more than a painting.'

Hans Peter Stark greift diese Impulse auf und eröffnet einen Dialog zwischen Renaissance, Wissenschaft und Gegenwart.

Studies on Leonardo's Salvator Mundi, triptych II, 2025

English

Hans-Peter Stark cites the iconic motif of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi in monumental triptychs. Both the triptych format and the Salvator Mundi allude to the Trinity, providing Stark with the thematic framework for his contemporary narrative scenes. In the first triptych, Christ appears repeatedly, enlarged on each panel; in the second, Leonardo’s Salvator Mundi takes center stage, surrounded by contemporary scenes addressing social issues such as surveillance, urban transformation, and digital media. Stark works with a distinctive, dynamic line and emphasizes symbolic elements, heightening the tension between historical and contemporary visual worlds.

Since the Middle Ages, the triptych has shaped religious art and was later used by artists such as Francis Bacon, Ai Weiwei, and Damien Hirst to reflect moments of societal upheaval. Leonardo’s Salvator Mundi set innovative standards in the treatment of light and symbolism: the crystal orb refers to purity, divine presence, science, and transcendence. Martin Kemp describes the work as marked by an “uncanny strangeness” and a sense of presence that points beyond the visible: “It is the ultimate painting. It is the Mona Lisa experience – you feel a presence, a sense of enigma, as if she is more than a painting.”

Hans-Peter Stark takes up these impulses, opening a dialogue between Renaissance, science, and the present day.

SZENEN ZU LEONARDOS SALVATOR MUNDI, 2022/25, triptych I + II, acrylic, spray paint, oil on canvas, each 180 x 150 cm

HANS PETER STARK

20.09. - 31.10.2025

Szenen zu Leonardo's Salvator Mundi

2022 - 2025

2 Triptychen, 6 Einzelbilder, jeweils 180 × 150 cm

Öl, Acryl, Sprühlack auf Leinwand

Der Salvator-Zyklus von Hans Peter Stark präsentiert eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem

ikonischen Motiv des Salvator Mundi – dem Weltenretter – und entwickelt daraus einen

gesellschaftskritischen Diskurs über Erlösung, Kontrolle und Identität im 21. Jahrhundert. Die sechs

großformatigen Arbeiten, angelegt als zwei Triptycha, greifen bewusst die Tradition religiöser Altartafeln auf,

um diese in einen urbanen, multiperspektivischen Kontext zu transformieren.

Die Kompositionen variieren zwischen strenger fotorealistischer Figuration und grafisch-abstrahierten

Fragmentierungen. Im Zentrum der Serie steht die Christusfigur, die sich mit erhobener Segenshand und

charakteristischer Glaskugel als zentrales Symbol für Hoffnung, göttliche Ordnung und die Ambivalenz der

heutigen Existenz manifestiert. Die abgestimmte monochrome Farbpalette, die starken Hell-Dunkel-

Kontraste sowie das Zusammenspiel von Sprühlack und Acryl verleihen den Oberflächen eine rohe,

fragmentierte und zugleich urbane Ästhetik. So entsteht eine ikonische Präsenz, die zwischen sakraler

Würde und profaner Alltäglichkeit oszilliert.

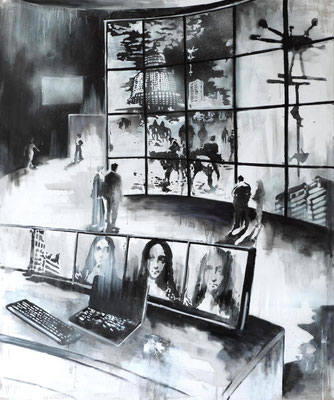

Das erste Triptychon erzeugt eine komplexe modulare Bildarchitektur: Die Kombination eines gigantischen

Screens mit vielfachen Bildrahmenstrukturen verweist formal und inhaltlich auf die ikonografische

Fragmentierung und Rasterung, die für Gilbert & George prägend ist. Diese gestalterische Strategie evoziert

eine Monumentalität, die an sakrale Glasmalstrukturen und die mediale Inszenierung von Räumen erinnert,

vergleichbar mit der raumgreifenden Bildsprache in Les Levines Media Cage. Thematisch schlagen die

apokalyptischen und utopischen Assoziationen durch Reitergruppen, Turmbauten und urbane Landschaften

eine Brücke zur globalisierten Mediengesellschaft und zur kollektiven Beobachtung.

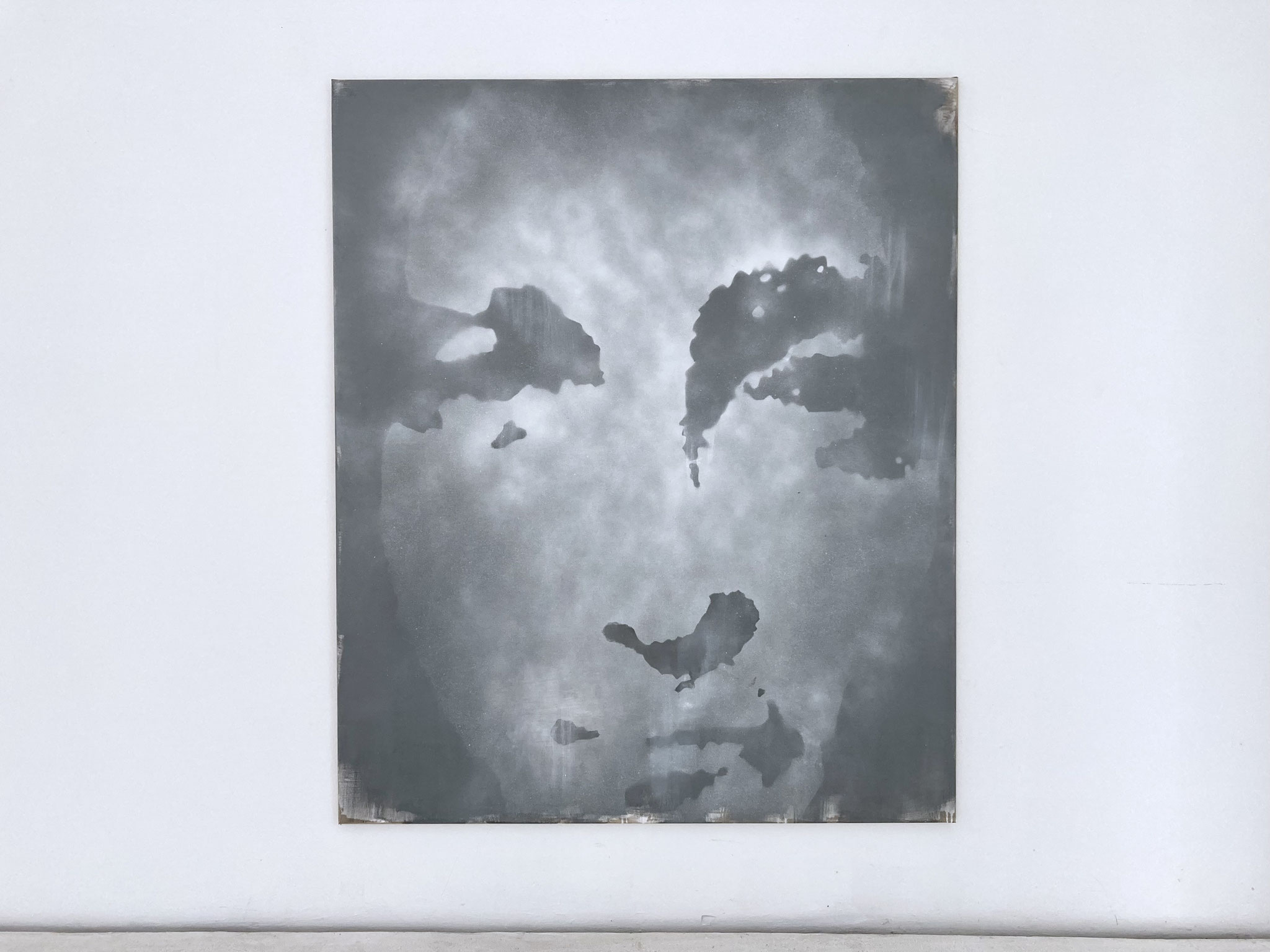

Das zweite Triptychon konzentriert sich auf die frontal gehaltene Christusfigur, die in der dritten Tafel – dem

am höchsten vergrößerten Porträt – trotz einer vorherrschenden Graupalette eine silbergraue, schimmernde

Wirkung entfaltet, die an Andy Warhols Diamond Dust Portraits erinnert. Die Bildfolge thematisiert die

Spannung zwischen Erlösung, Kontrolle und medialer Sichtbarkeit.

Kontrastierend zu dieser ästhetisch helleren Serie sind die narrativen Szenen des ersten Triptychons

geprägt von Überwachung, Kontrolle und der Fragilität menschlicher Autonomie, symbolisiert durch die

Kugel, die nicht nur die Welt repräsentiert, sondern auch als Zeichen für Überwachungsmechanismen und

gesellschaftliche Zerbrechlichkeit gelesen werden kann.

Hans Peter Stark stand für diesen Zyklus im Austausch mit dem renommierten Leonardo-Experten Martin

Kemp. Auf die Frage, ob Leonardo da Vinci gläubig gewesen sei, bestätigte Kemp dies klar und unterstrich

Leonardos „Salvator Mundi“ als eine einzigartige religiöse Ikone – eine Art spirituelle Mona Lisa – mit

tiefgründiger Verbindung zwischen Wissenschaft und Glauben: „It’s the crystalline sphere of the heavens.

It's the outermost reach of the universe. There's nothing beyond that other than heaven, which we can't

really know.“ (Kemp, 2018)

Vor dem Hintergrund globaler Krisen, digitaler Überwachung und gesellschaftlicher Unsicherheiten eröffnet

Hans Peter Starks Zyklus einen vielschichtigen Dialog zwischen klassischer Ikonografie und moderner

Medienwelt. Er reflektiert die ambivalente Rolle von Erlösung, Kontrolle und Hoffnung in einer

verunsicherten Gegenwart und fordert dazu auf, Identität und gesellschaftliche Beobachtung kritisch zu

hinterfragen. Dabei macht der Zyklus auch die Spannungen des Kunstmarkts und die unterschiedlichen

Bedeutungszuschreibungen eines Kunstwerks im postmortalen Lebenszyklus sichtbar.

English

HANS PETER STARK

20.09. - 31.10.2025

Szenen zu Leonardos Salvator Mundi

2022 - 2025

2 triptychs, 6 single canvases

each 180 × 150 cm, oil, acrylic, spray on canvas

Hans Peter Stark’s Salvator cycle offers a contemporary engagement with the iconic Salvator Mundi motif –

the Savior of the World – developing a critical discourse on salvation, control, and identity in the 21st

century. The six large-scale works, arranged as two triptychs, deliberately reference the tradition of religious

altarpieces, transforming it into an urban, multiperspective context.

The compositions range between strict photorealism and graphic abstraction. Central to the series is the

figure of Christ, manifesting with raised blessing hand and characteristic orb as a symbol of hope, divine

order, and the ambivalence of contemporary existence. The monochrome palette, strong chiaroscuro, and

interplay of spray enamel and acrylic give the surfaces a raw, fragmented, yet urban aesthetic, creating an

iconic presence oscillating between sacred dignity and profane everyday life.

The first triptych creates a complex modular visual architecture: the combination of a gigantic screen with

multiple picture frame structures recalls formally and conceptually the iconic fragmentation and gridding

characteristic of Gilbert & George. This design strategy evokes a monumentality reminiscent of sacred

stained-glass installations and the medial staging of space, comparable to the immersive imagery in Les

Levine’s Media Cage. The apocalyptic and utopian associations evoked by horsemen, towers, and urban

landscapes bridge to the globalized media society and collective surveillance.

The second triptych focuses on the frontal portrayal of Christ, with the third panel – the most enlarged

portrait – revealing a silvery, shimmering effect despite a prevailing gray palette, reminiscent of Andy

Warhol’s Diamond Dust Portraits. The sequence explores the tension between salvation, control, and media

visibility.

In contrast to this luminescent aesthetic, the narrative scenes of the first triptych are marked by

surveillance, control, and the fragility of human autonomy – symbolized by the orb, which represents not

only the world but also serves as a sign of surveillance mechanisms and societal vulnerability.

Hans Peter Stark corresponded with renowned Leonardo expert Martin Kemp for this cycle. Asked whether

Leonardo da Vinci was religious, Kemp responded affirmatively and highlighted Leonardo’s “Salvator

Mundi” as a unique religious icon – a sort of spiritual Mona Lisa – with a profound connection between

science and faith: “It’s the crystalline sphere of the heavens. It's the outermost reach of the universe.

There's nothing beyond that other than heaven, which we can't really know.” (Kemp, 2018)

Against the backdrop of global crises, digital surveillance, and societal uncertainty, Stark’s cycle opens a

layered dialogue between classical iconography and the contemporary media world. It reflects the

ambivalent roles of salvation, control, and hope in an unsettled present, inviting critical reflection on identity

and societal observation. The cycle also makes visible the tensions of the art market and the shifting

attributions of meaning in the posthumous life of an artwork.

B R I G I T T E M A R C H S T U T T G A R T